En Iberoamérica, ser mujer sigue siendo un factor de riesgo. A pesar de los avances legislativos de las últimas décadas y de la prominencia del discurso de género en la agenda pública y social, la realidad en 2025 muestra una fractura entre las promesas de igualdad y la vida cotidiana de millones de mujeres. La violencia de género en la región no solo persiste, sino que se transforma, ocultándose en los resquicios de la desigualdad económica y escapando de los registros oficiales.

Un análisis cruzado de los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), investigaciones académicas recientes y reportajes sobre nuevas herramientas de monitoreo civil, revela un panorama de emergencia. Mientras los organismos internacionales advierten que al ritmo actual no se alcanzará la igualdad sustantiva para 2030, la sociedad civil desarrolla nuevas tecnologías para contar a las muertas que los gobiernos ignoran en los informes y estadísticas oficiales.

La magnitud de la tragedia: 11 mujeres al día

El dato es escalofriante y corre el riesgo de normalizarse por su repetición: al menos 11 mujeres son asesinadas cada día en América Latina y el Caribe por razones de género. Según el informe Gender Snapshot 2024 presentado por la Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Güezmes, en 2023 se registraron oficialmente al menos 3.897 víctimas de feminicidio en 28 países y territorios de la región.

Esta cifra es apenas la punta del iceberg de una violencia estructural. El reporte destaca que la violencia no es un evento aislado, sino el desenlace fatal de un continuo de vulneraciones. Las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se observan en países como Honduras y República Dominicana, mientras que en números absolutos, Brasil (1.463 víctimas) y México (852 víctimas) encabezan la lista.

Hay que destacar que la violencia más letal está precedida por otras formas de agresión. El mismo informe indica que el 8,3% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años en la región ha sufrido violencia física, sexual o ambas a manos de su pareja actual o anterior en los últimos 12 meses. A lo largo de su vida, entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género. Estos números reflejan una pandemia silenciosa que ocurre mayoritariamente en el ámbito privado: en ocho de los diez países con información detallada, más del 60% de los feminicidios fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima.

Las raíces económicas: La trampa de la dependencia

Para entender la persistencia de la violencia, es necesario analizar la estructura económica que sostiene la desigualdad. La feminización de la pobreza es una característica estructural en la región: hay aproximadamente 121,3 mujeres viviendo en hogares pobres por cada 100 hombres en la misma situación.

La falta de autonomía económica impide a muchas mujeres romper con los ciclos de violencia. Los datos revelan que una de cada cuatro mujeres en América Latina no cuenta con ingresos propios, en comparación con uno de cada diez hombres. Incluso aquellas en el mercado laboral enfrentan una brecha salarial donde ganan 82 centavos por cada dólar que recibe un hombre, sumado a tasas de desempleo sistemáticamente más altas.

Detrás de esto yace la injusta organización social del cuidado, ese tema que siempre se resbala bajo la mesa. Las mujeres dedican entre 22 y 42 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, hasta tres veces más que los hombres. Esta «pobreza de tiempo», como indica el informe, limita sus oportunidades y atrapa a las mujeres en una vulnerabilidad que los agresores suelen explotar.

Desafíos legales: Cuando la ley no basta

Aunque 14 países de la región tienen leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y 19 han tipificado el feminicidio, la norma no siempre garantiza la vida. Un estudio académico publicado en la revista Encuentros (2025) analiza esta desconexión. Las investigadoras Evelyn Namay, Laura Olguín Villalobos y Claudia Reyes Cuba argumentan que el desafío legal actual no es solo de tipificación, sino de aplicación y enfoque.

El estudio subraya que la violencia de género es una «patología social compleja» que incluye control psicológico y manipulación, formas sutiles que los sistemas judiciales a menudo no sancionan a tiempo. Además, la protección de mujeres en estado de vulnerabilidad —por pobreza, estatus migratorio o etnia— enfrenta obstáculos adicionales en el acceso a la justicia. El análisis concluye que se requiere un enfoque integral que ataque las causas subyacentes y desmantele las bases de la sociedad patriarcal, pues el sistema legal por sí solo es insuficiente.

Lo que las estadísticas oficiales no cuentan

Ante la desconfianza en la capacidad del Estado para contar a todas las víctimas, surgen mecanismos civiles de verdad. Un reportaje en El País destaca una nueva herramienta digital de la ONG MundoSur que busca desvelar los feminicidios ocultos en las estadísticas oficiales.

Bajo la premisa «Allí donde el Estado calla, ellas narran, documentan y resisten», Eugenia D’Angelo, directora del proyecto, explica que el objetivo es visibilizar crímenes que quedan fuera de los registros por vacíos legales o sesgos, como los transfeminicidios, los feminicidios vicarios y los asesinatos en contextos de crimen organizado. La herramienta permite a activistas e investigadoras cruzar datos y «explorar información compleja mediante una simple pregunta», supliendo la desatención estatal.

Esta discrepancia es crítica: mientras la CEPAL reporta casi 4.000 feminicidios, la cifra real es probablemente mayor al incluir los casos no tipificados que herramientas como la de MundoSur buscan sacar a la luz.

El panorama de la violencia de género en Iberoamérica en 2025 es grave. Los datos indican que la mayoría de las metas del ODS 5 presentan un avance insuficiente. La feminización de la pobreza y la ineficacia de los sistemas legales perpetúan la violencia, mientras que iniciativas civiles nos recuerdan que las cifras oficiales son un piso, no un techo. Para detener esta crisis, se requiere voluntad política para contar la verdad completa y políticas que garanticen la autonomía real de las mujeres.

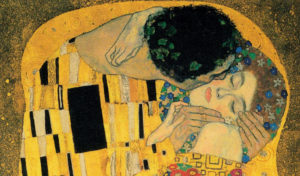

Foto de portada por Barbara Zandoval en Unsplash